Definizione e zonazione della pericolosità vulcanica della caldera risorgente dei Campi Flegrei e suoi effetti sull´uomo e sull´ambiente

Coordinatore scientifico del progetto

Orsi Giovanni - Professore Ordinario

INGV sezione Osservatorio Vesuviano - Napoli

Partecipanti al progetto

|

UR# |

AFFERENZA |

RESPONSABILE |

|

1 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Camerino |

Carrol Mike |

|

2 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Napoli |

D´Antonio Massimo |

|

3 |

Dip. Geomineralogico, Univ. Bari |

Dellino Piero |

|

4 |

Ins. Min. Petr. Geoc., Univ. Munich |

Dingwell Donald |

|

5 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Roma 3 |

Faccenna Claudio |

|

6 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Pisa |

Ferrara Giorgio |

|

7 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Torino |

Lanza Roberto |

|

8 |

Osservatorio Vesuviano - INGV |

Macedonio Giovanni |

|

9 |

Osservatorio Vesuviano - INGV |

Orsi Giovanni |

|

10 |

Dip. Sci. Fis., Univ. Napoli |

Patella Domenico |

|

11 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Trieste |

Petrini Riccardo |

|

12 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Napoli |

Rapolla Antonio |

|

13 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Pisa |

Sbrana Alessandro |

|

14 |

Cen. Interdip. LUPT, Univ. Napoli |

Zuccaro Giulio |

OBIETTIVI GENERALI

L´obiettivo del progetto è la definizione della pericolosità vulcanica della caldera dei Campi Flegrei in caso di ripresa dell´attività in tempi brevi o medi e la valutazione dell´impatto di un´eruzione esplosiva sull´uomo e sull´ambiente. In particolare ci si propone di definire lo stato attuale del sistema magmatico di alimentazione, le aree a più alta probabilità di apertura di bocche eruttive, gli scenari eruttivi attesi e gli effetti di questi ultimi sull´uomo e sulle strutture edilizie. Si ritiene altresì che per ottimizzare l´interpretazione di tutti i dati raccolti, questi debbano essere modellati sia con metodi numerici che analogici. Inoltre perchè i risultati siano facilmente comprensibili ed utilizzabili anche da parte di non esperti in vulcanologia, quali ad esempio operatori di protezione civile, autorità politiche, esperti di gestione del territorio, è necessario che essi siano rappresentati su carte tematiche inserite in un sistema GIS. Tutti i risultati che si raggiungeranno potranno essere utilizzati per un aggiornamento del Piano di Emergenza attualmente in fase di elaborazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile e al cui presupposto scientifico hanno contribuito ricercatori di alcune delle UR del presente Progetto (UR Orsi, D´Antonio, Macedonio e Zuccaro).

COMMENTI DEL COORDINATORE DEL PROGETTO

Il progetto è suddiviso nei seguenti 4 Tasks, ciascuno affidato ad un responsabile scientifico:

- Task 1: Assetto strutturale della caldera dei Campi Flegrei e sua evoluzione in relazione alla dinamica della Piana Campana e del bordo Tirrenico dell´Appennino Campano (Resp. Domenico Patella)

- Task 2: Evoluzione e stato attuale del sistema magmatico della caldera dei Campi Flegrei (Resp. Lucia Civetta)

- Task 3: Parametri fisici delle eruzioni, dinamiche eruttive e meccanismi deposizionali (Resp. Luigi La Volpe)

- Task 4: Modellazione fisica della dispersione piroclastica e degli eventi bradisismici nella caldera dei Campi Flegrei e impatto delle eruzioni esplosive sull´uomo e sull´ambiente (Resp. Giovanni Macedonio).

Il coordinamento nell´ambito dello stesso Task e fra Tasks diversi è stato soddisfacente.

Come previsto dal piano di coordinamento presentato dai responsabili di questo e del progetto n. 27 (Coord. Paolo Papale), nel mese di marzo 2001, è stata effettuata una riunione sul terreno alla quale hanno partecipato i ricercatori dei due progetti che conducono ricerche stratigrafico-vulcanologiche. La riunione, dedicata all´analisi di affioramenti selezionati dell´Unità di Agnano-Monte Spina, si è conclusa con una sostanziale convergenza di tutti i partecipanti sulla successione stratigrafica ricostruita dall´UR Orsi e pubblicata in de Vita et al. (1999). Uno dei principali obiettivi raggiunti durante questa riunione è che oggi i due progetti dispongono di una base comune di riferimento per l´eruzione di Agnano-Monte Spina per tutti gli approfondimenti successivi.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il primo anno e riportati nelle relazioni dei singoli Tasks, è più che soddisfacente e tutto lascia supporre che nel triennio possano essere raggiunti tutti gli obiettivi del programma.

Si segnala che nell´ambito del Task 2, da parte dell´UR Orsi, è stato anticipato lo studio dell´eruzione di Averno 2, previsto per il secondo anno, rinviando al secondo anno lo studio dei depositi dell´eruzione di Monte Nuovo, previsto per il primo anno. L´eruzione di Averno 2, ai fini della definizione della pericolosità, ha lo stesso rilievo di quella di Monte Nuovo: entrambe si sono verificate nell´area occidentale della caldera, all´intersezione di due sistemi di faglie attive. Lo studio di questa eruzione è stato anticipato perchè, essendo essa di magnitudo più elevata e i suoi depositi meno conosciuti di quelli dell´eruzione di Monte Nuovo, richiedeva indagini stratigrafiche più lunghe e accurate.

Sembra utile evidenziare che tematiche di ricerca coerenti e/o complementari con quelle sviluppate nell´ambito del progetto sono state assegnate come argomento di alcune tesi di dottorato. Questo è molto positivo perchè porta forze nuove e motivate nel progetto e perchè i risultati dovranno essere conseguiti nel triennio del corso di dottorato.

I risultati delle ricerche condotte saranno presentati in posters al prossimo convegno del GNV. Inoltre, essi saranno raccolti sotto forma di “riassunti estesi” in un volume speciale del progetto che sarà pubblicato entro la fine del prossimo mese di settembre e distribuito al convegno del GNV.

TASK 1 - Assetto strutturale della caldera dei Campi Flegrei e sua evoluzione in relazione alla dinamica della Piana Campana e del bordo Tirrenico dell´Appennino Campano

UR partecipanti: UR5, UR9, UR10, UR12.

OBIETTIVI I ANNO

– Assetto geologico-strutturale dell´area peritirrenica: Definizione dei caratteri geologico-strutturali delle aree di piana e dei margini della catena, attraverso studi aerofotogeologici e stratigrafici e rilievi strutturali a scala macro e mesoscopica. Revisione dei caratteri macrosismici della sismicità appenninica e peritirrenica (UR Faccenna e Orsi).

- Assetto geofisico-strutturale dell´area peritirrenica: Reinterpretazione dei dati di sismica a riflessione nei Golfi di Pozzuoli e Napoli (UR Rapolla). Tomografia integrata di dati di potenziale spontaneo, gravimetrici e di deformazione del suolo (UR Patella).

- Assetto geologico-strutturale della cCF: Definizione dei caratteri stratigrafici e dell´assetto strutturale 3D della caldera Flegrea. Ricostruzione della sequenza di unità vulcaniche e sedimentarie intercalate. Messa a punto dell´apparato per la modellazione analogica della caldera Flegrea (UR Orsi e Faccenna).

- Assetto geofisico-strutturale della cCF: Progettazione del rilievo aeromagnetico nell´area flegrea e circumflegrea (UR Rapolla). Elaborazione della teoria e dell´algoritmo della tomografia di probabilità 3D per campi em induttivi. Acquisizione e calibrazione di un sistema per misure magnetovariazionali nel Golfo di Pozzuoli (UR Patella).

RISULTATI I ANNO

- Sviluppi metodologici

· E´ stata effettuata, da parte dell´UR Faccenna, la verifica delle proprietà reologiche dei materiali scelti (sabbia e silicone) per effettuare gli esperimenti analogici di collasso calderico e risorgenza intracalderica e lo studio di dettaglio delle proprietà meccaniche della sabbia da utilizzare negli esperimenti per simulare gli effetti di strutture pre-esistenti durante la risorgenza.

· L´UR Faccenna ha progettato e messo a punto l´apparato per effettuare i modelli analogici e realizzare una serie di esperimenti preliminari.

· E´ in corso, da parte dell´UR Rapolla, lo sviluppo di nuove tecniche di processing dei dati aeromagnetici che consentono di ottenere risoluzione in profondità ed il perfezionamento di tecniche d´analisi per l´interpretazione rapida e semiautomatica di dati magnetici e gravimetrici.

· E´ stato concluso da parte dell´UR Patella lo sviluppo teorico del metodo della tomografia di probabilità 3D per misure elettromagnetiche (em) induttive. Le funzioni scanner sono state definite e opportunamente calibrate al problema in esame. Mediante questo procedimento tomografico si può ottenere un quadro 3D completo della distribuzione delle probabilità d´occorrenza per sorgenti em secondarie indotte a varie profondità.

- Acquisizione dati

· E´ stata reperita la bibliografia e cartografia esistente riguardo l´assetto geologico-strutturale dell´area Flegrea e dell´area circostante (Piana Campana e rilievi appenninici) da parte delle UR Faccenna e Orsi.

· L´UR Faccenna ha effettuato uno studio delle immagini da satellite e delle foto aeree dell´area appenninica prospiciente la Piana Campana ad est e nordest dei Campi Flegrei, lungo la possibile prosecuzione delle strutture trasversali che caratterizzano l´area flegrea. A tal fine, si è appena iniziata un´analisi di terreno, congiuntamente all´UR Orsi, per definire i caratteri geometrici, cinematici e l´età di tali strutture, anche in rapporto ai sistemi NO-SE.

· L´UR Orsi ha effettuato un´analisi di foto aeree e immagini da satellite della Piana Campana, compreso il margine occidentale dei rilievi appenninici, al fine di definire la cinematica dei processi deformativi che hanno generato l´assetto attuale della caldera e le loro relazioni con la tettonica regionale. Quest´analisi ha permesso di definire i principali lineamenti strutturali nelle differenti aree e di selezionare i siti in cui effettuare analisi mesostrutturali. Questi siti sono le aree di Cancello e la valle del Sebeto, e il cono del Gauro.

· L´UR Orsi ha raccolto logs e carote di nuovi pozzi per definire meglio la distribuzione dei depositi marini e transizionali, sia all´interno sia all´esterno della caldera, al fine di investigare la storia deformativa olocenica della caldera.

· L´UR Orsi ha effettuato una campionatura dei paleosuoli che separano le differenti unità vulcaniche del terzo periodo di attività della cCF, al fine di investigare le variazioni degli isotopi stabili di O e C nel tempo.

· L´UR Orsi ha raccolto carte topografiche e tematiche in scala 1:2000-1:5000, in formato cartaceo e, ove disponibile, numerico per la realizzazione della carta geologica dell´area napoletano-flegrea. Presso l´Agenzia di Protezione Civile sono state raccolte ortofoto della Campania. I dati in formato cartaceo sono stati trasformati in formato numerico attraverso la vettorializzazione semiautomatica con il programma ARC/INFO. I dati numerici sono stati omogeneizzati con Arc View GIS e al momento sonop utilizzati per la generazione di un DTM accurato e dettagliato dell´area Napoletano-flegrea utilizzando ARC/INFO. E´ in corso il rilevamento e l´analisi di logs e carote di pozzi nell´area occidentale dei Campi Flegrei. I risultati sono riportati su carte topografiche di dettaglio (1:4000-1:5000).

· Da parte dell´UR Rapolla è stata inoltrata all´AGIP la richiesta dei dati aeromagnetici esistenti nell´area flegrea e territori circostanti. E´ stato approntato il progetto di una nuova campagna di misure, che coprirà un´area di circa 700 km2 a nord dei Camaldoli e delimitata dal Volturno a nord, e dalla città di Caserta a est. La spaziatura delle linee di volo in direzione W-E sarà dell´ordine di 300 m, con tie-lines in direzione N-S spaziate tra loro circa 2.5 km.

· L´UR Rapolla ha raccolto dati gravimetrici dei Campi Flegrei e Piana Campana, integrandoli con quelli disponibili nell´area vesuviana e ischitana. Ha anche iniziato l´elaborazione dei dati gravimetrici della Piana Campana per la modellizzazione 3D del vasto minimo nell´area napoletana e per l´analisi dei dati trasformati in dati FTG (Full Tensor Gravity).

· E´ stata inoltrata all´AGIP, da parte dell´UR Rapolla, richiesta di trascrizione delle linee sismiche a terra nei Campi Flegrei, che sono calibrate dai pozzi profondi.

· E´ stata completata da parte dell´UR Rapolla la rielaborazione delle linee sismiche CNR-OGS dei golfi di Pozzuoli e Napoli. Per l´interpretazione si stanno utilizzando tecniche quantitative basate sull´analisi degli attributi della traccia complessa.

· L´UR Patella ha concluso l´iter per l´acquisto di un sistema a tre stazioni per misure magnetovariazionali (MV) terra-mare. Sono state eseguite simulazioni della risposta MV, utilizzando modelli realistici della caldera Flegrea, per controllare la sensibilità e il potere di risoluzione del nuovo metodo. In particolare è stato utilizzato un corpo prismatico immerso in un terreno a tre strati, localizzando il prisma a diverse profondità e caratterizzandolo con diversi contrasti di resistività.

- Interpretazione e Modellistica

· Lo studio di immagini da satellite e foto aeree dei contrafforti appenninici prospicienti la parte centrale della Piana Campana ha permesso all´UR Faccenna di riconoscere, all´interno dell´area studiata: 1) la presenza diffusa di lineamenti ad andamento generalmente NW-SE; 2) una possibile fascia deformativa caratterizzata da strutture trasversali, che rompe la continuità dei sistemi NW-SE, e di ipotizzare che tale fascia sia la prosecuzione delle strutture attive nell´area flegrea.

· L´analisi strutturale di dettaglio condotta dall´UR Orsi ha permesso di: 1) definire che negli ultimi 100.000 anni, ai margini della Piana Campana, sono state attive strutture ad andamento E-O che hanno dislocato depositi Tirreniani a quote significativamente diverse da quelle di deposizione; 2) riconoscere sul cono del Gauro gli effetti delle fasi tettoniche attive in tempi diversi, nel settore nord-occidentale del blocco de La Starza; 3) definire nella valle del Sebeto, in un´area ubicata in prossimità del bordo orientale della cCF, le strutture attive negli ultimi 3500 anni.

· Le simulazioni effettuate dall´UR Patella per controllare la sensibilità del metodo MV hanno permesso di evidenziare una notevole capacità del metodo di differenziare la risposta del corpo anomalo rispetto all´ambiente circostante. è stato realizzato un codice per l´analisi e interpretazione di dati MV terra-mare, che prevede l´estensione del procedimento della tomografia di probabilità al metodo MV.

TASK 2 - Evoluzione e stato attuale del sistema magmatico

UR partecipanti: UR1, UR2, UR4, UR6, UR11, UR13

OBIETTIVI I ANNO

Ricostruzione della struttura e dell´evoluzione temporale del sistema magmatico, principalmente per il periodo compreso tra 60 e 12 ka, e definizione dei processi operanti nella camera/camere magmatica/magmatiche dei Campi Flegrei, attraverso prove sperimentali e analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di periodi di attività magmatica significativi della storia dei Campi Flegrei, selezionati accuratamente in base alla loro posizione stratigrafica.

RISULTATI I ANNO

- Sviluppi metodologici

· E´ stato installato dall´UR Carroll il laboratorio idrotermale a Camerino per l´esecuzione contemporanea di esperimenti di lunga durata su più campioni.

· Sono stati eseguiti dall´UR Carroll nuovi esperimenti per la stima della fugacità d´acqua in magmi alcalini presso il laboratorio di Bristol (UK), utilizzando le fasi coesistenti Bt-San-Mt.

· E´ in fase di allestimento finale da parte dell´UR D´Antonio il laboratorio di geochimica isotopica e di spettrometria FTIR presso l´Osservatorio Vesuviano.

· Sono state effettuate dall´UR Dingwell nuove sperimentazioni presso il laboratorio di Monaco per studiare il processo di mixing/mingling, usando campioni rappresentativi del magma più evoluto e di quello meno evoluto emessi durante l´eruzione dell´Ignimbrite Campana (IC).

· Sono stati effettuati dalle UR Ferrara e Petrini esperimenti per stimare l´effetto sulla composizione isotopica del boro dell´interazione tra vetro e acque.

· E´ stata messa a punto dall´UR Petrini una nuova metodologia analitica NMR su vetri naturali.

· Le analisi diffrattometriche, le analisi SEM-EDS, le analisi in microsonda, le analisi spettroscopiche tramite NMR, EPR, mossbauer, le analisi ICP-AES e ICP-MS, le analisi isotopiche di Sr, Nd, Pb e B, le analisi di spettrometria FTIR, sono state effettuate da tutte le UR secondo metodologie standard.

- Acquisizione dati

· Per il raggiungimento degli obiettivi del I anno di attività del Task 2 le sei UR hanno lavorato collaborando tra di loro. In particolare la strategia perseguita è stata quella di studiare gli stessi campioni rappresentativi di fasi significative dell´attività degli ultimi 60 ka dei Campi Flegrei. Sono stati studiati in maggior dettaglio i prodotti dell´attività pre-IC e i prodotti con composizione meno evoluta per definire la struttura, l´evoluzione e lo stato attuale del sistema magmatico nel tempo.

· Sono state effettuate dall´UR D´Antonio 150 analisi alla microsonda elettronica di vetri e minerali in rocce poco evolute più recenti di 12 ka, e in xenoliti rinvenuti in queste, 30 determinazioni della composizione isotopica di Sr (87Sr/86Sr = 0.7068-0.7086), Nd (143Nd/144Nd = 0.5124-0.5126) e Pb (206Pb/204Pb = 18.9-19.2) su roccia totale in prodotti degli ultimi 60 ka di attività, 10 determinazioni della composizione isotopica di Sr (87Sr/86Sr = 0.7077-0.7113), Nd (143Nd/144Nd = 0.5121-0.5125) e Pb (206Pb/204Pb = 18.9-19.0) in xenoliti e rocce ospiti, 35 analisi di elementi maggiori ed in tracce di campioni delle eruzioni di Astroni.

· Sono state effettuate dall´UR D´Antonio, in collaborazione con l´UR Orsi, analisi geochimiche, isotopiche e mineralogiche di 20 campioni prelevati a varie altezze da un carotaggio per definire la chemostratigrafia dei prodotti dell´IC.

· Sono state effettuate dall´UR Ferrara, in collaborazione con l´UR D´Antonio, analisi isotopiche (Sr e B) e geochimiche di 20 campioni rappresentativi dell´attività precedente l´eruzione dell´IC, dell´attività compresa tra IC e TGN (Tufo Giallo Napoletano) e successivi alla messa in posto del TGN. Questi campioni presentano δ11B tra -6.7 e –10.6‰ e rapporti B/Nb= 0.2 –1.2.

· Sono state effettuate dall´UR Sbrana analisi in EDS di campioni delle unità del fallout e delle unità di flusso ignimbritico dell´IC, della Breccia Museo (BM), e di vari affioramenti occidentali ed orientali; analisi in EDS su vetri residuali delle masse di fondo e sulle fasi minerali presenti; analisi in EDS delle inclusioni silicatiche nei cristalli di clinopirosseno della BM. Su cristalli selezionati della Breccia Museo e dei flussi ignimbritici dell´IC è iniziato lo studio microtermometrico. Nei campioni della BM le inclusioni ospitate nella salite e all´interfaccia diopside-salite dei cristalli zonati hanno temperature di omogenizzazione fra 850 e 1100°C (40 misure) indicative di cristallizzazione da magmi a temperatura relativamente elevata.

· Sono state effettuate dall´UR Sbrana analisi mineralogiche e petrografiche e delle inclusioni silicatiche (MI) dei prodotti delle eruzioni trachibasaltiche di Solchiaro e Minopoli 2. Le inclusioni nelle olivine di Solchiaro hanno composizione basaltica e rappresentano i magmi più primitivi dell´intera area flegrea. Nelle scorie di Solchiaro sono presenti inclusi magmatici con masse di fondo a composizione latitica con tessiture lobate che testimoniano chiaramente processi di mingling pre- o sineruttivi tra magmi primitivi ed intermedi. Le MI presenti nelle olivine dei prodotti di Minopoli 2 hanno composizione più evoluta, shoshonitica. Entrambi i gruppi di inclusioni hanno tenori elevati in H2O e CO2 che consentono di stimare pressioni minime di cristallizzazione di 3-6 kbar per Solchiaro e 3-4 kbar per Minopoli. Questi dati preliminari sembrano suggerire sistemi di cristallizzazione profondi ubicati tra 10 e 20 km di profondità.

· Sono state effettuate dall´UR Carroll analisi delle inclusioni silicatiche in vari minerali presenti nei depositi di caduta dell´eruzione dell´IC.

· Sono stati elaborati dall´UR Petrini dati spettroscopici sul TGN, per una correlazione tra caratteristiche strutturali dei fusi/vetri e stratigrafia. I risultati ottenuti hanno mostrato la presenza di ampie variazioni del grado di polimerizzazione del silicio nei vetri durante le prime fasi della attività esplosiva e variazioni nello stato di coordinazione dell´alluminio e del suo ruolo nella struttura, interpretate come eredità strutturali di fusi di alta pressione e diversa temperatura in rapida risalita. E´ stata messa in evidenza la coesistenza di vetri a diversa composizione nei prodotti emessi durante le fasi finali della eruzione, ed alcune evidenze spettroscopiche sono state interpretate come dovute ad effettivo mescolamento tra fusi diversi a scala delle unità strutturali.

- Interpretazione e Modellistica

· I dati geochimici, isotopici e termobarometrici finora raccolti hanno permesso di formulare un´ipotesi sulla struttura del sistema magmatico e la sua evoluzione nel tempo. Il sistema magmatico Flegreo è costituito da un serbatoio profondo, ubicato nella crosta medio-inferiore (10-20 km di profondità) dove magmi mantellici ristagnano e si contaminano con fusi crostali. Questo sistema profondo alimenta a sua volta il sistema superficiale ubicato a pochi km di profondità dove magmi isotopicamente distinti differenziano, si mescolano ed eruttano. Il sistema magmatico profondo alimenta direttamente i centri ubicati lungo le faglie regionali alla periferia della caldera da cui sono stati emessi i magmi meno differenziati e a più alta temperatura dei Campi Flegrei.

· Studi di dettaglio su prodotti di singole eruzioni hanno permesso di definire l´evoluzione nel tempo del sistema magmatico superficiale prima e durante l´eruzione dell´IC.

· L´evoluzione del serbatoio magmatico profondo è stata modellata attraverso un processo di contaminazione di magmi mantellici K-basaltici, simili ai prodotti meno evoluti di Procida, da parte di materiali provenienti dal basamento crostale ercinico.

· La modellazione dei dati NMR sui prodotti del TGN ha permesso di definire un mescolamento sin-eruttivo di porzioni di magma con storia termica diversa, già evidenziato su basi chimiche.

· I dati relativi alle inclusioni silicatiche indicano che al processo di cristallizzazione frazionata si sovrappongono processi di mescolamento pre-eruttivi tra magmi relativamente primitivi e magmi trachitici. La composizione dei vetri e delle MI segnala anche la presenza di mescolamenti sin-eruttivi tra magmi diversi.

· Tutti i risultati finora raggiunti concorrono ad evidenziare la complessa struttura del sistema magmatico e l´importante ruolo del processo di mingling pre- e sin-eruttivo tra magmi diversi.

TASK 3 - Parametri fisici delle eruzioni, dinamiche eruttive e meccanismi deposizionali

Ur partecipanti: UR3, UR7, UR9

OBIETTIVI I ANNO

- Rilievi stratigrafici e vulcanologici nelle aree settentrionali, interne ed esterne, della caldera del Tufo Giallo Napoletano. Analisi stratigrafica e vulcanologica dei depositi dei vulcani di Astroni e Monte Nuovo. Ricostruzione della sequenza dei depositi degli ultimi 12 ka. Stima dei volumi di magma emessi e delle altezze delle colonne, e ricostruzione della dispersione del maggior numero di depositi piroclastici possibile. Selezione di campioni per analisi sedimentologiche e petrologiche.

- Selezione di sezioni stratigrafiche e relativo studio dei caratteri strutturali e tessiturali dei depositi piroclastici. Analisi delle variazioni di facies occorrenti in funzione di cambiamenti della topografia del substrato e della distanza dal centro eruttivo. Raccolta di un numero significativo di campioni, rappresentativi di tutte le litofacies, sui quali saranno effettuate analisi granulometriche.

- Campionatura preliminare in siti campione e misure di laboratorio riguardanti i vari aspetti della suscettività magnetica e della magnetizzazione rimanente.

RISULTATI I ANNO

- Sviluppi metodologici

· E´ stato approfondito e implementato il modello fisico-sedimentologico proposto dall´UR Dellino per i depositi di dry surge di Vulcano. Questo modello può essere utilizzato per calcolare la pressione dinamica e quindi per quantizzare la pericolosità dei flussi piroclastici turbolenti e diluiti.

· Sono stati ulteriormente implementati da parte dell´UR Dellino i metodi di analisi di immagini per lo studio quantitativo dei caratteri di forma delle particelle di cenere ed è stato costruito un diagramma classificativo binario, basato sul prodotto fra circolarità e allungamento e fra rettangolarità e compattezza, che discrimina i clasti prodotti da frammentazione fragile o duttile.

· E´ stato messo a punto dall´UR Dellino un metodo per il calcolo della dimensione frattale e per l´elaborazione statistica elementare e multivariata dei risultati dell´analisi frattale. La sua applicazione ha evidenziato la natura multifrattale di alcune particelle dovute a frammentazione magmatica e la natura frattale di alcune particelle di natura freatomagmatica.

· La metodologia già messa a punto dall´UR Lanza per la misura della temperatura di messa in posto di depositi piroclastici si è dimostrata idonea per l´analisi dei campioni della cCF.

· Molte rocce hanno una coesione minima, per cui è molto difficile o impossibile prelevare campioni orientati per lo studio delle relazioni tra fabric e magnetizzazione. Pertanto l´UR Lanza sta elaborando una procedura di consolidamento in-situ che non alteri le caratteristiche magnetiche della roccia.

- Acquisizione dati

· Sono stati effettuati rilievi stratigrafici e vulcanologici nelle aree settentrionali, sia interne che esterne alla caldera del Tufo Giallo Napoletano ad integrazione degli studi già precedentemente effettuati dai componenti dell´UR Orsi. Questi rilievi sono stati focalizzati all´individuazione dei depositi delle eruzioni avvenute negli ultimi 12 ka e alla definizione della loro successione stratigrafica. Durante i rilievi sono state effettuate misure stratimetriche delle unità affioranti in circa 50 sezioni stratigrafiche.

· La sequenza dei depositi di Averno 2 è stata ricostruita e suddivisa in tre Membri dall´UR Orsi. I livelli da caduta del Membro A sono dispersi prevalentemente verso S-O. I Membri B e C sono costituiti da depositi da surge con intercalati livelli da caduta. I depositi di ciascuno di questi due Membri, che complessivamente coprono un´area di circa 20 km2 intorno al centro eruttivo, sono distribuiti in modo asimmetrico. Da tutte le unità sono stati raccolti campioni per analisi sedimentologiche e petrologiche.

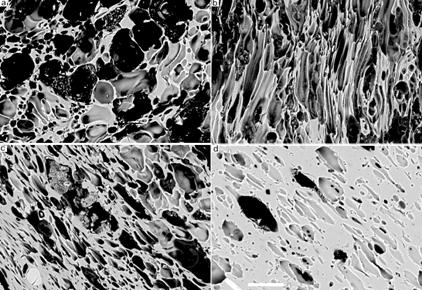

· L´eruzione di Astroni ha generato una complessa sequenza di depositi prevalentemente connessi ad attività freatomagmatica e solo subordinatamente magmatica, ricostruita in dettaglio dall´UR Orsi. La sequenza include sette successioni separate da paleosuoli. All´interno della depressione morfologica della caldera di Agnano sono particolarmente abbondanti i depositi da surge, mentre al suo esterno sono diffusi depositi pomicei da caduta connessi con eventi stromboliani e/o subpliniani. Da tutte le unità di Astroni sono stati prelevati campioni per analisi petrologiche. L´UR Dellino, in collaborazione con l´UR Orsi, ha individuato le principali sezioni stratigrafiche sulle quali ha iniziato lo studio di dettaglio dei caratteri strutturali e tessiturali dei depositi e l´analisi delle variazioni di facies. Sono stati prelevati campioni dalle principali unità deposizionali ed è iniziato lo studio granulometrico e la stima dei componenti e delle densità. I depositi da surge mostrano, soprattutto in posizione prossimale, chiare strutture ad onda e associazioni verticali di facies fra tappeto di trazione e strati finemente laminati.

· Per l´eruzione di Agnano-Monte Spina, il cui quadro di riferimento era già sufficientemente completo, gli studi hanno riguardato aspetti connessi con l´impatto che un´eruzione di questo tipo può avere sull´ambiente e sono stati condotti in collaborazione dalle UR Dellino, Lanza, Macedonio, Orsi e Zuccaro. In particolare, l´UR Dellino, in collaborazione con l´UR Orsi, ha categorizzato i depositi piroclastici di questa eruzione in: surge, pyroclastic flow e caduta e ha individuato le diverse litofacies. Le variazioni di facies dei depositi sono state analizzate in funzione della distanza dal cratere e delle variazioni della topografia del substrato. Sono state campionate le unità deposizionali principali di tutte le sezioni studiate in dettaglio e sono state condotte analisi granulometriche, stime dei componenti, analisi di densità e vescicolarità e studio, al microscopio elettronico, della forma dei clasti di cenere.

· Sono state effettuate campionature preliminari e misure di laboratorio al fine di definire un quadro generale delle caratteristiche paleomagnetiche dei vari litotipi e programmare la campionatura sistematica prevista per il II anno. Sono stati analizzati circa 50 campioni provenienti da quattro livelli dei prodotti di Agnano-Monte Spina. Il grado di definizione della T di messa in posto è variabile da livello a livello. La miglior definizione è stata ottenuta per il livello B2 nelle sezioni di Vallone del Corvo (240°C<T<280°C) e del Campo di Calcio San Gennaro (380°C<T<400°C). Le misure di fabric magnetico hanno fornito risultati di ottima qualità, poichè la dispersione associata alle direzioni di suscettività principali è sempre estremamente ridotta.

· Per gli esperimenti sulle dinamiche di frammentazione, sono stati scelti i depositi prossimali di Astroni (che presentano grosse bombe e blocchi ossidianacei freschi) e quelli di Minopoli.

· Per gli esperimenti sui processi di devetrificazione e neoformazione, sono stati selezionati gli strati coesivi varicolori fini di origine freatomagmatica del Membro E di Agnano-Monte Spina.

- Interpretazione e Modellistica

· Una migliore conoscenza dei settori settentrionale e occidentale della cCF e la ricostruzione della storia eruttiva di Averno 2 e di Astroni sono state ottenute attraverso studi stratigrafici e vulcanologici.

· Carte delle isopache e delle isoplete per pomici e litici massimi di singoli depositi da caduta, e carte della distribuzione areale di singoli depositi da flusso, con particolare attenzione per quelli degli ultimi 5 ka, sono state costruite sulla base dei risultati delle indagini stratigrafiche e stratimetriche.

· L´eruzione di Averno 2 è stata dominata da fasi freatomagmatiche con intercalate esplosioni magmatiche. I livelli da caduta del Membro A sono stati deposti da colonne alte tra 4 e 7 km. La distribuzione asimmetrica dei depositi da surge dei Membri B e C indica che la paleomorfologia ha influenzato la loro deposizione.

· I differenti depositi della sequenza di Astroni si sono formati probabilmente durante una unica eruzione di lunga durata con sette fasi parossistiche. L´applicazione del modello sedimentologico (UR Dellino) ha consentito di calcolare per i surge una velocità media di circa 22 m/s alla base del vulcano, una densità media di circa 9.7 kg/m3 e una pressione dinamica media di circa 2.4 kPa.

· L´interpretazione combinata dei dati di campagna e dei dati di laboratorio ha permesso di ipotizzare che durante l´eruzione di Agnano-Monte Spina si verificarono sia dinamiche di frammentazione magmatica che dinamiche di frammentazione freatomagmatica. In alcune fasi eruttive queste due dinamiche furono attive contemporaneamente e portarono alla formazione di depositi "misti" per i quali è stato proposto un modello vulcanologico interpretativo. Le direzioni di flusso ottenute con metodi paleomagnetici suggeriscono che la paleotopografia influenzò il movimento delle correnti piroclastiche. L´associazione verticale di facies fra tappeto di trazione e strato finemente laminato, individuata nei depositi da surge dei livelli B2 ed E2, è stata associata al passaggio di un singolo flusso. Le zone dove i flussi riuscirono a sormontare la topografia e quelle dove furono "bloccati" dagli ostacoli morfologici più elevati sono state individuate attraverso l´analisi delle variazioni di facies dei depositi a ridosso delle colline dei Camaldoli e di Posillipo. L´applicazione del modello sedimentologico (UR Dellino) suggerisce per i surge del livello E2, nella zona della Solfatara, valori medi di velocità di circa 35 m/s, di densità di circa 6.5 kg/m3 e di pressione dinamica di circa 4 kPa. I surge del livello B2, nella zona a nord dell´ostacolo morfologico di Contrada Romano, avevano velocità media di circa 17 m/s, densità media di circa 13 kg/m3 e pressione dinamica media di circa 1.9 kPa.

TASK 4 - Modelli fisici di dispersione piroclastica ed eventi bradisismici nella caldera dei Campi Flegrei, e impatto delle eruzioni esplosive sull´uomo e sull´ambiente

UR partecipanti: UR8, UR14

OBIETTIVI I ANNO

- Integrazione dei dati prodotti dall´UR Orsi con i modelli di dispersione piroclastica;

- Analisi dei modelli di scambio termico esistenti da utilizzare per l´area flegrea;

- Raccolta dati mediante tecnica aerofotogrammetrica, delle caratteristiche tipologiche richieste per la classificazione della vulnerabilità vulcanica;

- Campagna di rilevamento per mezzo di interviste guidate, al fine di caratterizzare i Comuni rispetto alla tipologia costruttiva degli edifici ed immissione dei dati in mappa;

- Campagna di rilevamento delle aperture di un edificio campione con determinata tipologia costruttiva e confronto e/o integrazione con i risultati del Progetto CEE Vesuvio.

- Raccolta dati e valutazione della vulnerabilità delle tipologie costruttive dei tetti degli edifici nell´area investigata;

- Raccolta dati e valutazione dei limiti di resistenza delle diverse tipologie strutturali all´impatto di frammenti balistici;

- Calibrazione dei parametri probabilistici richiesti per la correzione statistica delle frequenze tipologiche derivate con il metodo QAO.

RISULTATI I ANNO

· E´ stato adottato un nuovo metodo per la stima del volume di un deposito, mediante best fit della massa totale simulata con un modello di fall-out e i dati di terreno. L´eruzione di Agnano-Monte Spina è stata analizzata utilizzando campioni raccolti sul terreno (dall´UR Orsi), ed un modello di ash fall-out precedentemente sviluppato. La porzione grossolana della distribuzione granulometrica del deposito campionato è stata ottenuta mediante setacciatura standard, mentre la parte fine è stata analizzata utilizzando un Coulter counter, in collaborazione con l´UR Dellino.

· E´ stata svolta una ricerca per individuare software commerciale o di pubblico dominio in grado di simulare il trasporto di calore o di massa nel sottosuolo, sotto differenti ipotesi. I risultati mostrano che nessuno dei codici esistenti è in grado di descrivere in diversi aspetti contemporaneamente.

- Acquisizione dati

· Dati di campagna e di laboratorio prodotti dall´UR Orsi sui due livelli da caduta B1 e D1 dell´eruzione di Agnano Monte Spina, sono stati analizzati utilizzando un modello di caduta di cenere precedentemente sviluppato. Ciascuno dei due livelli è stato studiato e campionato in cinque differenti affioramenti. I dati prodotti comprendono spessore del deposito, dimensioni delle particelle, e analisi dei componenti. Lo spessore dei depositi è stato dapprima convertito in carico (kg/m2) mediante la densità misurata sul terreno, successivamente, i parametri del modello (massa totale eruttata, velocità del vento, altezza della colonna eruttiva, e distribuzione della velocità di caduta della cenere nella colonna eruttiva) sono state stimate mediante best fit con i dati di campagna (spessori del deposito). La direzione del vento è stata stimata direttamente dalla direzione dell´asse principale di dispersione delle due unità deposizionali (vedi UR Orsi). In questa fase, la presenza di materiale fine nella colonna eruttiva non è stata considerata in quanto il materiale fine emesso durante eruzioni esplosive viene trasportato molto lontano dal cratere e produce depositi sottili, spesso rimaneggiati e difficili da campionare. Inoltre, i balistici non sono considerati nel modello. Nei prossimi mesi i parametri ottenuti verranno confrontati con quelli derivati con altri metodi (es. modello di Pyle, ecc.). La definizione di questi dati, ed in particolare la massa totale eruttata, è estremamente importante per le applicazioni del modello alla pericolosità da caduta di cenere nell´area flegrea.

· Tre codici numerici risultano essere particolarmente adatti per la simulazione dei processi geotermali nella caldera dei Campi Flegrei; questi sono GEOCRACK, MARC e TOUGH2. GEOCRACK è un programma per lo studio di campi geotermici, che consente di eseguire analisi delle deformazioni strutturali accoppiate al flusso di massa fluida e di calore. Esso può essere usato per risolvere molti problemi, tra cui quelli inerenti all´elasticità e al trasferimento di calore. Tuttavia, la sua prerogativa è di calcolare il flusso in rocce fratturate, dove il flusso è fortemente dipendente dall´apertura delle fratture, che a sua volta è una funzione dello stress di contatto e della deformazione termica. Nella versione attualmente disponibile, le proprietà del fluido sono costanti, tranne la viscosità che può essere resa dipendente dalla temperatura. MARC Finite Element Analysis è un pacchetto per analisi ingegneristiche avanzate, con particolare riguardo per i problemi stazionari e transienti non lineari, sia strutturali, sia termici. Il programma offre un´amplissima collezioni di procedure di analisi, elementi, materiali e funzioni. E´ stato utilizzato per applicazioni industriali e si è sempre dimostrato molto affidabile. Le applicazioni tipiche includono l´analisi di grandi deformazioni e problemi con accoppiamento termo-meccanico. Una rappresentazione estremamente accurata permette di trattare non linearità dovute sia al comportamento dei materiali, sia alla presenza di grandi deformazioni, sia alle condizioni al contorno. I problemi fisici possono essere modellizzati con una vasta scelta di elementi, tra cui materiali porosi con presenza di un fluido mono-fase. Tuttavia, in quest´ultimo caso il problema termo-meccanico non può essere risolto con un accoppiamento esplicito. Inoltre, le proprietà del fluido sono costanti con la temperatura. TOUGH2 è un simulatore generico di flusso di massa e di calore, con applicazioni nell´ingegneria dei campi geotermici, dello smaltimento dei rifiuti nucleari e a problemi di contaminazione ambientale. Tutte le proprietà del fluido dipendono dalla temperatura e il programma può trattare un flusso bi-fase di un fluido acquoso e nella fase di gas, multi-componente e con la presenza di traccianti. Tuttavia, la matrice porosa è indeformabile e non è possibile eseguire un´analisi termo-meccanica accoppiata, nè un´analisi strutturale successiva.

· E´ stata effettuata una campagna di misura per integrare i dati relativi alla vulnerabilità sismica raccolti precedentemente raccolti nella stessa area. In particolare è stata effettuata una campagna per caratterizzare le tipologie dei fabbricati dei diversi Comuni, attraverso un´intervista guidata, con informazioni geo-referenziate raccolte nel comune di Pozzuoli. In questo comune, sono stati raccolti campioni, scelti casualmente, per le aperture (porte, finestre, ecc.), per le costruzioni aventi tipologia strutturale simile a quella compresa nella classificazione strutturale della scala macrosismica EMS ´98 per la quale la distribuzione era già nota a Pozzuoli da un precedente progetto sulla vulnerabilità sismica dell´area. Sono state studiate le differenti tipologie dei tetti, riscontrabili nell´area. L´interpretazione aereofotogrammetrica è completa per il comune di Pozzuoli, che rappresenta oltre il 50% degli edifici studiati (così programmata per il primo anno del Progetto). Tuttavia, i dati di altri fattori di vulnerabilità, come la pericolosità per oggetti trasportati, non sono stati ancora raccolti. Infine, sono stati raccolti dati demografici per l´area di Pozzuoli.

- Interpretazione e Modellistica

· L´attività sismica ai Campi Flegrei, che ha accompagnato la crisi bradisismica nel 2000, è stata caratterizzata da eventi monocromatici a bassa frequenza (<4Hz), seguiti da eventi a più alta energia e frequenza di tipo vulcano-tettonico, simili a quelli registrati durante le crisi del 1969-70 e 1982-84. L´estrapolazione del profilo di temperatura misurato nei pozzi profondi (Mofete e S. Vito) ottenuto per mezzo di modelli numerici di convezione supercritica dimostrano che nei primi 2km la temperatura è molto vicina alla curva di saturazione del vapore. Quindi, una piccola sovrappressione è in grado di far salire fluidi caldi ad una più bassa pressione di confinamento che può generare la vescicolazione. Il rapido aumento dell´energia del rumore registrato alla Solfatara il 25 marzo 2000, e la presenza di eventi monocromatici a bassa frequenza, potrebbero essere la conseguenza di un aumento di pressione nel sistema termodinamico indotto da un aumento di pressione nel sistema magmatico.

· I risultati di indagini di laboratorio sulla distribuzione delle classi granulometriche e sulla morfologia dei frammenti di cenere di depositi della sequenza di Agnano-Monte Spina condotte dall´UR Dellino, sono stati ulteriormente elaborati per convertire la distribuzione delle classi granulometriche in distribuzione di velocità terminale, assumendo le particelle di forma sferica.

· E´ stata valutata la probabilità di definire uno specifico fattore di vulnerabilità vulcanica a una specifica tipologia strutturale EMS ´98. Questo risultato permetterà di estendere le informazioni raccolte a campione a tutto l´insieme degli edifici studiati. E´ stata elaborata una classificazione tipologica dei tetti e delle aperture a cui sono stati associati i più probabili carichi limite di collasso. Sono stati sviluppati specifici modelli per valutare il carico limite del materiale non reagente a trazione (come volte murarie) e il carico di collasso dei tetti in cemento armato, ferro o legno.

PRODOTTI DELLA RICERCA

- n° 14 articoli su riviste internazionali;

- n° 4 articoli su riviste nazionali;

- n° 4 articoli in preparazione;

- n° 24 presentazioni a congressi;

- n° 1 rapporti interni dell´Osservatorio Vesuviano;

- n° 3 banche dati;

- n° 3 codici di calcolo;

- n° 2 metodologie analitiche;

- n° 1 carta tematica.

- Altri prodotti:

· Banca dati geochimici (elementi maggiori ed in tracce) ed isotopici (Sr, Nd, Pb) su prodotti dei Campi Flegrei degli ultimi 60 ka di attività – UR D´Antonio.

· Banca dati dei lineamenti strutturali riconoscibili attraverso remote sensing e presenti lungo la fascia appenninica prospiciente la Piana Campana a est e nord-est dei Campi Flegrei – UR Faccenna.

· Banca dati sulle caratteristiche delle Tipologie strutturali, dei Tetti e delle Aperture del Comune di Pozzuoli – UR Zuccaro.

· Mappa delle Tipologie Strutturali degli edifici di Pozzuoli – UR Zuccaro.

· Nuovo metodo per la stima dei volumi di depositi piroclastici da caduta – UR Macedonio.

· Software per la tomografia di probabilità 3D per campi em induttivi – UR Patella.

· Metodologia per l´analisi NMR su vetri naturali – UR Petrini.

· Il codice di calcolo per la valutazione del collasso limite degli archi, già sviluppato durante precedenti ricerche, è stato modificato ed adattato al caso di studio – UR Zuccaro.

· Il codice di correzione statistica dell´interpretazione aerofotogrammetria (QAP) è stato adattato al progetto in corso – UR Zuccaro.

Elenco pubblicazioni (include lavori in stampa e sottomessi)

Acocella V. and Funiciello R. – 2001. Transverse structures and volcanic activity along the Tyrrhenian margin of central Italy. Mem. Soc. Geol. It., in press.

Acocella V., Cifelli F. and Funiciello R. – 2001. Formation and architecture of nested collapse calderas: insights from analogue models. Terra Nova, in press.

Acocella V., Cifelli R. and Funiciello R. – 2001. Formation of non-intersecting nested collapse calderas: insights from analogue models. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Abs. Vol.: 80.

Acocella V., Cifelli R., Funiciello R. – 2000. Experimental models of resurgent domes: implications for volcanic activity. IAVCEI meeting, Bali, Indonesia, July 2000. Abstr. Vol.: 260.

Braia G., Carroll M., Di Vito M., Isaia R., Orsi G. and Piermattei M. – 2001. The Averno 2 eruption in the Campi Flegrei caldera, Italy. EGS XXVI Gen. Ass., Nice France, 25-30 March 2001. Geophys. Res. Abs.

Bruno P.P., Di Fiore V. and Rapolla A. - 2001. Study of deep structure in the Gulf of Naples and Gulf of Pozzuoli by reflection seismic method., in prep.

Bruno P.P., Di Fiore V., Rapolla A. and Cuozzo E. – 2001. Tectonics and morphology of the carbonate basement and correlation with the volcanism in the gulf of Naples. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Abs. Vol.

Büttner R., Dellino P., La Volpe L., Lorenz V. and Zimanowski B. - 2001.Thermohydraulic explosions in phreatomagmatic eruptions as evidenced by the comparison between pyroclasts and products from Molten Fuel Coolant Interaction experiments. J. Geophys. Res., submitted.

Cella F., Fedi M., Florio G., Grimaldi M. and Rapolla A. - 2001. 3D modelling of the Somma-Vesuvius volcanic area (Campania, Italy) by inversion of gravity data. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs., 3, GRA3: 1144.

Costa A. – 2001. Ricostruzione fisico-numerica dei depositi da caduta dell´eruzione di Agnano-Monte Spina (4100 anni fa), Internal Rep., Osservatorio Vesuviano,.

Costa A., de Vita S., Di Vito M. A., Macedonio G., Orsi G. and Tesauro M. – 2001. The Agnano-Monte Spina eruption (Campi Flegrei, Italy): field observations and modelling of the fallout deposits. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs.

Couch S., Sparks R.S.J. and Carroll M.R. – 2001. Convective self-mixing of magmas in open-system chambers. Nature, 411: 1037-1039.

de Alteriis G., Bruno P.P. and Florio G. - 2001. Interpretation of geophysical data acquired off the Ischia island (Italy, Tyrrhenian sea) during the GMS00_05 cruise (October 2000). EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs., 3, GRA3: 1149.

de Vita S., Forte C., Orsi G., Petrini R. and Piochi M. - 2001. Volcanic glass structures explored by NMR spectroscopy: application to the Neapolitan Yellow Tuff. (2001) EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs., 3.

Del Gaudio C., Orsi G., Petrazzuoli S., Ricciardi G., Ricco C., Di Vito M. A. and Isaia R. – 2001.Cyclic nature of small scale unrest episodes at the Campi Flegrei caldera (Italy). EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs.

Dellino P. – 2000. Phreatomagmatic deposits: fragmentation, transportation and deposition mechanisms. Terra Nostra/6, 99-105. Int. Maar Conf., August 20-23, 2000.

Dellino P. and La Volpe L. – 2000. Structures and grain size distribution in surge deposits as a tool for modelling the dynamics of dilute pyroclastic density currents at La Fossa di Vulcano (Aeolian Islands, Italy). J. Volcanol. Geotherm. Res., 96: 57-78.

Dellino P. and Liotino G. – 2001. The fractal and multifractal dimension of volcanic ash particles contour: a test study on the utility and volcanological relevance. J. Volcanol. Geotherm. Res., in press

Dellino P., Isaia R. and Veneruso M. - 2001. Is ”Boundary Layer” A Good Approximation Of Pyroclastic Density Currents At Phlegraean Fields? EGS XXVI Gen. Ass. Nice France 25-30 March 2001., Abs. Vol.

Dellino P., Isaia R., La Volpe L. and Orsi G. – 2001. Statistical Analysis Of Textural Data From Complex Pyroclastic Sequences: Implications For Fragmentation Processes Of The Agnano-Monte Spina Tephra (4.1 Ka), Phlegraean Fields (Southern Italy). Bull. Volcanol., in press.

Dellino P., Isaia R., La Volpe L. and Orsi G. - 2001.Contrasting Eruption Dynamics Revealed By The Complex Pyroclastic Sequence Of The Agnano-Monte Spina Eruption (4.1 Ka) At Phlegraean Fields (Southern Italy). EGS Gen. Ass., Nice, 25-30 March 2001.

Di Cesare T., Di Vito M. A., Isaia R. and Orsi G. - 2001. The activity of the Astroni volcano (Campi Flegrei caldera). EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs.

Di Maio R., Patella D., Petrillo Z., Siniscalchi A., Cecere G. and De Martino P. – 2000. Application of electric and electromagnetic methods to the study of the Phlegrean Fields caldera, Ann. Geofis., 43, 2: 375-390.

Fedi M., Florio G. and Rapolla A. - 2001. Analysis of components of FTG in the Campanian Plain. In prep..

Fedi M., Florio G. and Rapolla A. - 2001. The Volcanism of the Campanian Plain in light of potential field data. In prep..

Fedi M., Florio G., Paoletti V., Rapolla A., Chiappini M. and Supper R. - 2001. 3D magnetic model of Vesuvius by interpretation of aeromagnetic data. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs., 3, GRA3: 1159.

Fedi M., Hansen P. C., Paoletti V. and Rapolla A. - 2001. 3D Inversion of Potential Fields with Depth Resolution. Europ. Assoc. Geoscient. Engin. Conference, Amsterdam, 11-14 June, 2001.

Ferrara G., Tonarini S., Forte C. and Petrini R. – 2000. Boron elemental and isotopic fractionation between biotite mica and silicate melt at magmatic temperature - a TIMS-NMR study. Advances on micas, Riun. Acc. Naz. Lincei, Roma, 2-3 novembre 2000: 165.

Florio G. and Fedi M. - 2000. On the dependence of the parameters of the Euler´s equation. VIII Workshop on Geo-Electromagnetism, Maratea, October 12-14, 2000: 29.

Iuliano T., Mauriello P.and.Patella D. – 2001. A probability tomography approach to the analysis of potential field data in the Campi Flegrei caldera (Italy). Ann. Geofis., 44, 2: 377-395.

Macedonio G. and Neri A. – 2000. Fluid dynamic models of pyroclastic dispersion processes from explosive eruptions, In: Capricious Earth: Models and Modelling of Geologic Processes and Objects (Eds. Glebovitsky, V.A., and Dech, V.N.), Theophrastus Publications, St.Petersburg – Athens: 110-131.

Mauriello P.and Patella D. – 2000. A physical pattern recognition approach for 2D electromagnetic induction studies. Ann. Geofis., 43, 2: 343-360.

Neri A., Macedonio G., Tomaso Esposti O. and Gidaspow D. – 2000. Simulation of pyroclastic dispersion processes by using multiphase flow models, AGU 2000 Fall Meeting, San Francisco, California, 15-19 Dec., Suppl. Eos, Trans.,. 81,. 48: F1286-F1287.

Orsi G., Civetta L., Di Vito M. and Isaia R. – 2001. Volcanic hazard assessment at the restless Campi Flegrei caldera, Italy.

Ort M., Orsi G., Pappalardo L. and Fisher R.V. - 2001. Emplacement processes in a far-travelled dilute pyroclastic current: anisotropy of magnetic susceptibility studies of the Campanian Ignimbrite. Bull. Volcanol., in press.

Pappalardo L., Civetta L., de Vita S., Di Vito M., Orsi G., Carandente A. and Fisher R.V. – 2001. Timing of magma extraction during the Campanian Ignimbrite eruption (Campi Flegrei caldera), J. Volcanol. Geotherm. Res., in revision.

Pappalardo L., Piochi M., D´Antonio M., Civetta L. and Petrini R. – 2001. Evidence of multi-stage magmatic evolution deduced from Sr, Nd and Pb isotope data: the past 60 ka Campi Flegrei (Italy) history, J. Petrol., submitted.

Petrini R., Forte C., Orsi G., Piochi M., Pinzino C. and Pedrazzi G. - 2001. Influence of magma dynamics on melt structure: spectroscopic studies on volcanic glasses from the Cretaio Tephra of Ischia (Italy). Contrib. Mineral. Petrol., 140: 532-542.

Petrini R., Forte C., Tonarini S. and Ferrara G. - 2000. The melt structural control on 11B/10B fractionation at magmatic temperature: a combined TIMS and NMR study on the biotite/glass couples in magmas from the Neogenic-Quaternary volcanism of central Italy. Plinius, 24: 170-171.

Petrini, R.; Orsi, G.; Piochi, M.; Forte, C. and Slejko, F. – 2001. Selective 87Sr enrichment and water speciation in volcanic glasses during explosive eruptions: a combined TIMS and NMR study on the Cretaio Tephra. In prep..

Signorelli S., Vaggelli G., Romano C. and Carroll M.R. – 2001. Volatile zoning (H2O, F, Cl, S) of Campanian Ignimbrite magmas (Phlegrean Fields, Italy): evidence from the study of glass inclusions and matrix glasses. Contrib. Mineral. Petrol., 140: 543-553.

Tonarini S., Civetta L, D´Antonio M, Ferrara G., Leeman W. P. and Necco A. - 2001 Boron geochemistry in the Phlegrean Volcanic District (PVD): role of subduction in the magma genesis. EGS XXVI Gen. Ass., Nice, France, 25 - 30 March 2001. Geophys. Res. Abs., GRA3: 1182

Tonarini S., Civetta L., D´Antonio M., Ferrara G., Leeman W. P.. and Necco A. – 2000. B/Nb and δ11B systematics in the Phlegrean Volcanic District (PVD) and Aeolian Islands (relationship between calc-alkaline and potassic orogenic magmatism in Southern Italy). Gldschmidt Conf., J. Conf. Abs., 5(2): 1013

Vanorio T., Prasad M., Patella D. and A.Nur – 2001. An experimental study of petrophysical properties of volcanic rocks from Etna and Phlegrean Fields. Geophys. J. Intern., in press.

Zanchetta G., Di Vito M. A., Fallick A.E. and Sulpizio R. - 2000. Stable isotopes of pedogenic carbonates from the Somma-Vesuvius area, southern Italy, over the last 18 kyr: palaeoclimatic implications. J. Quat. Sci., 15(8): 813-824.

Zuccaro G. and Binetti A. – 2001. Risposta Sismica Di Un Portale Ad Arco In Materiale Nrt Sotto L´azione Di Carichi Verticali Particolari. X Conv. Naz. "L´Ingegneria Sismica in Italia", Potenza and Matera 9 - 13 Sept. 2001.

Simulazione di scenari eruttivi ai Campi Flegrei basata su studi di campagna, di laboratorio e numerici, e implicazioni per l´hazard vulcanico

Coordinatore scientifico del progetto

Paolo Papale - Ricercatore

Istituto Nazionale di Geofisica

Dip.to Scienze della Terra, Pisa

Partecipanti al progetto

|

UR# |

AFFERENZA |

RESPONSABILE |

|

1 |

INGV, Pisa |

Papale Paolo |

|

2 |

Dip. Sci. Terra, Univ. Pisa |

Rosi Mauro |

|

3 |

DSG Univ. Roma Tre |

Romano Claudia |

|

4 |

CNR, Pisa |

Neri Augusto |

OBIETTIVI GENERALI

L´obiettivo della presente ricerca è costituito dalla definizione quantitativa degli scenari vulcanici alla caldera dei Campi Flegrei. Sono state selezionate alcune eruzioni di riferimento nella storia eruttiva del vulcano, costituite dall´eruzione dell´Ignimbrite Campana (36 ka), di Agnano Monte Spina (4400 BP), di Astroni (3700 BP), e di Monte Nuovo (1538 AD). Tali eruzioni coprono un range di intensità e magnitudo pari a quello che caratterizza l´intera storia eruttiva dei Campi Flegrei. L´eruzione di Agnano Monte Spina rappresenta l´Evento Massimo Atteso (sito web del GNV, Marzo 1999), ed è quindi selezionata per più approfondite indagini all´interno del progetto. L´eruzione dell´Ignimbrite Campana, e le due più recenti di Astroni e Monte Nuovo, rappresentano casi rispettivamente a maggiore e minore intensità eruttiva.

L´obiettivo del progetto verrà raggiunto attraverso la realizzazione dei seguenti gruppi di temi di ricerca (tasks):

1. Studi di Terreno.

Gli studi di terreno sono indirizzati alla selezione di livelli stratigrafici, all´interno di ciascuna delle eruzioni di cui sopra, di maggiore interesse per l´obiettivo del progetto, alla ricostruzione della loro stratigrafia e dispersione, al campionamento per i successivi studi di laboratorio, e al confronto con le predizioni ottenute attraverso le simulazioni numeriche. I livelli stratigrafici che saranno selezionati comprendono quelli prodotti durante fasi di ricaduta da colonne eruttiva e fasi di flusso piroclastico.

TASK 1.1: Selezione dei livelli stratigrafici di maggiore interesse per il progetto, ricostruzione della loro stratigrafia e dispersione, e campionamento

- Responsabili: Mauro Rosi, Antonella Bertagnini

- Collaboratori: Patrizia Landi, Margherita Polacci, Andrea Di Muro, Paolo Papale

2. Studi di Laboratorio.

Gli studi di laboratorio sono indirizzati alla determinazione delle proprietà fisiche, chimiche, reologiche, e petrologiche, e al comportamento fisico dei campioni provenienti dai livelli stratigrafici selezionati, alla ricostruzione delle condizioni prima e durante l´eruzione, e alla definizione di equazioni costitutive per le simulazioni numeriche.

TASK 2.1: Studio petrochimico dei prodotti vulcanici

- Responsabili: Patrizia Landi, Mauro Rosi

- Collaboratori: Antonella Bertagnini, Margherita Polacci

TASK 2.2: Determinazione della viscosità dei magmi

- Responsabili: Claudia Romano, Donald B. Dingwell

- Collaboratori: Daniele Giordano, Brent Poe, Lucio Costa

TASK 2.3: Studi di petrologia sperimentale

- Responsabile: Malcolm J. Rutherford

- Collaboratori: Angela Roach

TASK 2.4: Determinazione sperimentale del carico di rottura del magma e del comportamento alla frammentazione

- Responsabile: Donald B. Dingwell

- Collaboratori: Oliver Spieler, Margherita Polacci

TASK 2.5: Determinazione della diffusività dei volatili

- Responsabili: Carmela Freda, Claudia Romano

- Collaboratori: Don Baker, Piergiorgio Scarlato, Paolo Papale

TASK 2.6: Caratterizzazione tessiturale dei piroclasti

- Responsabili: Margherita Polacci, Mauro Rosi, Paolo Papale

- Collaboratori: Patrizia Landi, Laura Pioli

3. Studi Numerici.

Gli studi numerici sono indirizzati alla simulazione delle dinamiche multifase di risalita, degassamento, frammentazione, accelerazione, e dispersione dei magmi nell´atmosfera e lungo flussi piroclastici.

TASK 3.1: Simulazione numerica della dinamica di risalita dei magmi

- Responsabile: Paolo Papale

- Collaboratori: Margherita Polacci, Augusto Neri

TASK 3.2: Simulazione numerica del processo di dispersione gas/piroclasti e della dinamica dei flussi piroclastici

- Responsabile: Augusto Neri

- Collaboratori: Paolo Papale, Tomaso Esposti Ongaro, Andrea Di Muro, Dimitri Gidaspow, Mauro Rosi

Il prodotto finale della presente ricerca è rappresentato dalla definizione quantitativa di scenari eruttivi ai Campi Flegrei, con particolare enfasi alla descrizione dell´eruzione di Agnano Monte Spina che rappresenta l´Evento Massimo Atteso nell´area. Tale prodotto costituirà una base per la definizione quantitativa della pericolosità vulcanica ai Campi Flegrei, e un riferimento per la valutazione del rischio vulcanico.

TASK 1.1 - Selezione di livelli stratigrafici di maggiore interesse per il progetto, ricostruzione della loro stratigrafia e dispersione, e campionamento

UR PARTECIPANTI: UR2

OBIETTIVI I ANNO

Stratigrafia, granulometria, distribuzione dei componenti e campionamento delle eruzioni di Agnano Monte Spina e dell´Ignimbrite Campana; inizio delle ricerche sull´eruzione di Monte Nuovo, e campionamento preliminare delle eruzioni di Monte Nuovo e di Astroni.

RISULTATI I ANNO

Agnano Monte Spina

Durante una prima campagna di studio, sono state identificate le fasi eruttive (corrispondenti ai membri B e D, de Vita et al. 1999) giudicate di maggiore interesse per il progetto. Sono stati campionati sia clasti juvenili che livelli di tephra per le analisi all´interno dei tasks 1 e 2.

Nel corso di una campagna di terreno svolta insieme ai responsabili del progetto GNV n. 16, è stato raggiunto un sostanziale accordo sulla successione stratigrafica generale e la sequenza delle fasi principali che hanno caratterizzato l´eruzione. Di conseguenza, è stato deciso di utilizzare la nomenclatura dei livelli eruttivi già pubblicata, e di raggruppare tali livelli una Unità Inferiori (membri A-C), Unità Intermedie (membro D), e Unità Superiori (membri E-F), sulla base delle principali fasi di quiescenza dell´attività eruttiva.

In due ulteriori campagne di terreno, i seguenti argomenti sono stati identificati per ulteriori e più approfondite indagini.

Flusso di massa durante le fasi pliniane

La dispersione dei livelli di ricaduta accumulatisi durante le fasi eruttive B1 e D1 è stata studiata dai ricercatori di entrambi i progetti 16 e 17, con lo scopo di ricostruire le altezze delle colonne eruttive e i flussi di massa associati. L´applicazione del metodo di Carey e Sparks (1986) alle isoplete dei litici produce altezze di 20 e 22 km per le fasi B1 e D1, rispettivamente. I flussi di massa associati risultano uguali a 2.5 - 2.8x107 e 4.2 - 5.0x107 kg/s. Il secondo range di valori va considerato come una stima minima per la fase D1, in quanto durante tale fase si sono verificati collassi parziali di colonna. Le altezze della colonna ottenute da de Vita et al. (1999) risultano maggiori del 15-20%, a causa del diverso metodo utilizzato (Pyle 1989). L´uso contemporaneo dei metodi di Carey e Sparks (1986) e Wilson e Walker (1987), e le incertezze relative alla ricostruzione dell´altezza della colonna eruttiva, permettono la ricostruzione di un range di flusso di massa ritenuto possibile per ciascuna fase eruttiva considerata: fase B1: 2.5 x 107 – 108 kg/s; fase D1: 4 x 107 – 1.8 x 108 kg/s. Questi range sono utilizzati all´interno degli studi numerici, tasks 3.

Sia la larghezza dell´area di dispersione che la granulometria del livello basale di ricaduta A1 suggeriscono un´origine da una colonna eruttiva più alta di quella ricostruita da de Vita et al. (1999) (5 km). Di conseguenza, verranno ricostruite nuove isoplete di questo livello, al fine di quantificare il livello di massa durante la fase iniziale dell´eruzione.

Fasi esplosive magmatiche e freatomagmatiche

Dati preliminari sui membri B e D sembrano suggerire l´esistenza di due fasi principali di messa in posto di tipi diversi di flussi piroclastici, ciascuno associato a una propria dinamica eruttiva.

I flussi piroclastici prodotti durante una prima fase non sembrano coesistere con una colonna convettiva sostenuta in grado di disperdere clasti litici o pomicei di dimensioni centimetriche. Nei depositi relativi, la granulometria fine e le evidenze di condensazione di vapore (lapilli accrezionari) appaiono testimoniare un´origine da attività esplosiva di tipo freatomagmatico.

I flussi piroclastici messisi in posto durante una successiva fase eruttiva appaiono contemporanei alla presenza di una colonna convettiva sub-pliniana. Almeno nelle fasi iniziali, i depositi non mostrano alcuna evidenza di condensazione di vapore. La presenza di fango interstiziale nella parte finale del deposito di ricaduta appare connessa ad una interazione tra i flussi piroclastici e l´acqua del mare, piuttosto che ad attività freatomagmatica.

Origine dei livelli cineritici a grande dispersione

All´interno dei membri A ed E sono stati identificati livelli cineritici con diverse caratteristiche di dispersione (NE e N-NE) e che includono le città di Napoli e Aversa. L´interpretazione di tali livelli (de Vita et al. 1999) come depositi prodotti da correnti piroclastiche (surge) sembra per il momento questionabile sulla base dei dati sedimentologici.

Intendiamo quindi condurre uno studio di dettaglio di questi livelli, che riteniamo invece potersi essere prodotti come ricaduta di cenere da plumes convettivi.

Ignimbrite Campana

Durante una prima indagine di terreno, sono stati campionati i depositi di ricaduta distali per le analisi di laboratorio ai tasks 1 e 2.

Monte Nuovo

Durante il quarto periodo di indagini di terreno, le caratteristiche macroscopiche dei prodotti della fase finale dell´eruzione (terza e quarta fase, Di Vito et al. 1987) sono state investigate.

Le caratteristiche dei componenti juvenili di entrambe le fasi considerate sembrano molto simili, e non appaiono compatibili con una origine da attività di tipo stromboliano come descritto in letteratura. Appare invece più probabile una origine connessa alla messa in posto e frammentazione di un duomo di lava di piccolo volume. E´ importante tenere conto del fatto che la maggior parte delle vittime si ebbero durante tali fasi eruttive.

Bibliografia Citata

Carey S and Sparks RSJ (1986) Quantitative models of the fallout and dispersal of tephra from volcanic eruption columns. Bull. Volcanol. 48: 109-125

De Vita et al. (1999) The Agnano-Monte Spina eruption (4100 years BP) in the restless Campi Flegrei caldera (Italy). Journ. Volcanol. Geoth. Research 91:269-301

Di Vito M, Lirer L, Mastrolorenzo G, Rolandi G (1987) The 1538 Monte Nuovo eruption (Campi Flegrei, Italy). Bull. Volcanol. 49:608-615.

Pyle DM (1989) The thickness, volume and grain-size of tephra fall deposits. Bull. Volcanol. 51: 1-15

Wilson L and Walker GPL (1987) Explosive Volcanic Eruptions – VI. Geophys. J. R. Astr. Soc. 89: 657-679.

TASK 2.1 - Studio petrochimico dei prodotti vulcanici

UR PARTECIPANTI: UR2

OBIETTIVI I ANNO

Analisi di campioni delle eruzioni dell´Ignimbrite Campana e di Agnano Monte Spina; selezione di campioni per studi di inclusioni fluide

RISULTATI I ANNO

Gli studi si sono concentrati sull´eruzione di Agnano Monte Spina, per la quale abbiamo riorganizzato i dati petrochimici dalla letteratura, oltre che quelli ottenuti in passato da Bertagnini A., Landi P. and Rosi M. di Pisa, abbiamo rivisitato i più importanti affioramenti, raccolto nuovi campioni e condotto studi specifici di tipo geochimico e mineralogico. I campioni sono stati raccolti nella sezione-tipo selezionata come rappresentativa della stratigrafia dell´eruzione (vd task 1.1), dove tre principali membri di ricaduta (Inferiori, Intermedi, e Superiori) affiorano. In particolare, la nostra attenzione si è concentrata sui livelli di ricaduta B1 e D1, che appartengono alle unità Inferiori e Intermedie, rispettivamente.

Eruzione di Agnano Monte Spina: caratteristiche composizionali

Tutti i prodotti eruttati durante l´eruzione di AMS hanno una composizione di tipo trachitico evoluto, al limite tra trachiti e alcali-trachiti.

Il membro Inferiore (che comprende il livello B1) ha una composizione leggermente più evoluta rispetto ai membri Intermedio (che comprende il livello D1) e Superiore.

Le fasi minerali consistono di feldspati, sia sanidino che plagioclaso, pirosseno, biotite, e minori ossidi. Il contenuto in cristalli varia dall´8% in peso (alla base) fino all´11% in peso (at tetto) nel livello B1, ed è compreso tra il 9 e 10% in peso nel livello D1. Tra i membri Inferiore e Intermedio si assiste ad una repentina variazione nel contenuto in minerali femici e felsici (libello B1: felsdpati 67% in peso, femici 32% in peso, aggregati di cristalli 1% in peso; livello D1: feldspati 35% in peso, femici 65% in peso, aggregati di cristalli 1% in peso). Tali dati, relativi alla quantità e distribuzione dei minerali nei livelli B1 e D1, sono stati utilizzati all´interno delle simulazioni numeriche ai task 3.

I prodotti chimicamente più evoluti dell´eruzione di AMS non sono rappresentati nella sezione tipo. Essi consistono di clasti pomicei che formano depositi di flusso piroclastico nella sequenza di Cavone degli Sbirri, lungo il bordo della caldera.

Composizione dei minerali e della matrice vetrosa

Tre gruppi di campioni di pomici (provenienti dai livelli B1 e D1, e dal flusso piroclastico di Cavone degli Sbirri) sono stati selezionati per gli studi composizionali sui minerali e sulle matrici vetrose.

I dati raccolti indicano che:

· il feldspato potassico ha una composizione alquanto omogenea in tutti i campioni, variando da Or70 a Or80 con BaO da < 0.5 a 2.2% in peso;

· i cristalli di plagioclasio delle pomici di D1 hanno composizioni An70 - An80, sono cribrati con larghe inclusioni vetrose e spesso presentano bordi fortemente arrotondati. I plagioclasi del magma piu´ evoluto hanno normalmente larghi nuclei riassorbiti, identici in composizione ed aspetto ai plagioclasi del livello D1, e bordi privi di inclusioni, a composizione piu´ sodica (An45 -An70) che crescono in equilibrio con la pasta di fondo.

· la matrice vetrosa ha composizione alcali-trachitica e sostanzialmente rimane invariata nei diversi campioni. Il diverso colore dei frammenti pomicei, da grigio scuro a grigio chiaro/avana, differenza evidente in particolare in D1, sembra dipendere soltanto dal diverso tipo di vescicolarità (vd task 2.6).

· Sulla base del geotermometro K-feldspato/plagioclasio di Fuhrman e Lindsley (1988) è stata determinata una temperatura di ~830 °C per il magma piu´ evoluto e ~890°C per il magma meno evoluto.

Le caratteristiche strutturali e composizionali del plagioclasio suggeriscono una storia evolutiva piuttosto complessa dei magmi emessi durante l´eruzione di AMS. Le strutture cribrate ed i bordi arrotondati sono indicativi di eventi petrogenetici che destabilizzano questa fase minerale, quali mescolamento con magmi più caldi che possono alimentare dal basso il serbatoio magmatico superficiale, mescolamento con magmi più ricchi in volatili (vedi task 2.3) e/o fluidi ricchi in H2O. Un altro dato che può dare indicazioni sulla storia evolutiva della camera magmatica è il riconoscimento di plagioclasio all´equilibrio più sodico nel magma più evoluto, ed il differente rapporto femici/sialici tra i magmi più e meno evoluti, associati a matrici vetrose a composizione praticamente costante.

Per chiarire questi aspetti è in corso uno studio morfologico e composizionale dei fenocristalli di plagioclasio separati dai campioni di riferimento.

TASK 2.2 - Determinazione della viscosità di magmi

UR PARTECIPANTI: UR3, UR1

OBIETTIVI I ANNO

Parametrizzazione delle relazioni viscosità-temperatura-H2O

RISULTATI I ANNO

In questo primo anno di attivita´ e´ stata determinata la viscosita´ anidra e idrata di alcune eruzioni del sistema dei Campi Flegrei al fine di migliorare le nostre conoscenze sull´attivita´ storica di tale sistema vulcanico e sulle possibili relazioni tra l´attivita´ passata e una possibile ripresa di tale vulcanismo. Il questa fase della ricerca si sono determinate le proprieta´ reologiche dei prodotti delle eruzioni di Agnano Monte Spina (4400 BC) e dell´Ignimbrite Campana. Per l´eruzione di Agnano Monte Spina, le equazioni ricavate dalla parametrizzazione dei risultati sperimentali sono state utilizzate nelle simulazioni numeriche dell´attivita´ eruttiva di tale sistema (Task 3.1).

Metodi

Campioni pomicei sono stati campionati dagli strati di ricaduta che coincidono con la fase di flusso massimo dell´eruzione pliniana per l´eruzione di Agnano Monte Spina, (AMS, livelli B1 e D1), e per l´ignimbrite campana. I vetri sono stati separati dai campioni grossolanamente macinati tramite tecniche densimetriche e elettromagnetiche. I campioni sono stati poi portati a fusione a 1 atm e T = 1400-1650 °C. La viscosita´ anidra ad alta temperatura e´ stata determinata tramite il viscosimetro a cilindri concentrici in un intervallo di temperatura tra 1500 e 1150 °C e per un intervallo di viscosita´ (Pa s) da 2.37 to 4.80 secondo il metodo di Dingwell e Virgo (1988). La composizione dei vetri di partenza e´ stata analizzata tramite microsonda elettronica. Le sintesi dei campioni idrati sono state effettuate nel pistone cilindro. Per ciascuna composizione sono stati effettuati dai tre ai cinque esperimenti a diversi tenori in acqua (H2O = 0.72 to 3.78 wt%) a T = 1600 °C e P = 10 kbar. I prodotti sperimentali sono stati poi preparati per la misura della viscosita´ idrata a bassa temperatura tramite il viscosimetro a micropenetrazione e per la misura del tenore in acqua tramite KFT e FTIR. Dettagli sperimentali riguardanti la tecnica di micropenetrazione sono riportati in Hess et al. (1995) e Dingwell et al. (1996). Le misure sono state effettuate in un intervallo di viscosita´ tra 108.45 to 1011.29 Pa s, e in un intervallo di temperatura tra 684 e 814 °C. Il tenore totale in acqua e l´omogeneita´ dei campioni sono state determinate tramite FTIR e KFT. Per queste determinazioni si e´ resa anche necessaria la misura dello spessore e della densita´ di ciascun campione. Per I campioni dell´ignimbrite campana e´ stato effettuato un numero elevato di sintesi (12) allo scopo di determinare la viscosita´ anidra e idrata di tali campioni e contemporaneamente allo scopo di determinare i coefficienti di estinzione per la calibrazione dell´IR. I coefficienti di estinzione per composizioni trachitiche non sono infatti disponibili in letteratura ma sono essenziali per la determinazione del tenore assoluto di acqua sia nei campioni in studio sia per ogni altro campione di simile composizione.

Risultati e confronto con studi precedenti

La viscosita´ in funzione del tenore in acqua e´ riportata in Fig. 1 insieme a dati di letteratura (Whittington et al., 2001; Romano et al., 2001; Giordano et al., 2001; Hess and Dingwell, 1996). Come si puo´ vedere dall´esame della Fig. 1, la presenza di acqua comporta una diminuzione complessiva della viscosita´ di tutti i magma, in buon accordo con l´andamento osservato per un grande varieta´ di campioni sia naturali che sintetici (Schulze et al., 1996; Dingwell et al., 1996; Hess et al., 1996; Holtz et al., 1999; Romano et al., 2000; Giordano et al., 2000; Whittington et al., 2001). Le viscosita´ anidre e idrate sono state parametrizzate con una equazione del tipo TVF modificata (Giordano et al. (2000)):

dove h e´ la viscosita´, a1, a2, b1, b2, c1, c2, sono i parametri del fit, wH2O e´ la concentrazione dell´acqua in peso percento e T e´ la temperatura assoluta. Dall´esame della Fig. 1 si osservano tre andamenti distinti, rispettivamente per i liquidi riolitici, trachitici e fonolitici.

Si e´ individuata una correlazione lineare tra il rapporto (Na+K+H)/(Si+Al) e la viscosita´ a bassa temperatura per tutti i liquidi presi in esame. L´individuazione di tre andamenti separati e di una dipendenza definita della viscosita´ con la composizione del magma e´ un risultato sperimentale molto importante perche´ permette di semplificare la modellizzazione dei risultati e l´individuazione di una legge generale che permetta di predirre la viscosita´ di fusi a composizione nota. L´equazione 1 e´ stata utilizzata all´interno delle simulazioni numeriche della risalita e frammentazione del magma (Task 3.1).

E´ stato inoltre effettuato uno studio complementare sul contenuto originario di acqua dei magmi di AMS, basato sulle misure composizionali in inclusioni fluide all´interno dei cristalli. I risultati preliminari mostrano quantità di acqua disciolta in inclusioni vetrose all´interno di cristalli di pirosseno e plagioclasio fino al 3 – 3.5% in peso. Questo risultato è consistente a quello di analisi simili condotte all´interno del task 2.3, e suggerisce un limite inferiore per la quantità di acqua nel magma da utilizzare all´interno delle simulazioni numeriche ai task 3.

Bibliografia citata

Dingwell, D.B. and Virgo, D. (1988) Melt viscosities in the Na2O-FeO-Fe2O3-SiO2 system and factors controlling the relative viscosities of fully polymerized silicate melts. Geochimica et Cosmochimica Acta 52, 395-403.

Dingwell, D.B., Romano, C., Hess, K.U., (1996) The effect of water on the viscosity of a haplogranitic melt under P-T-X conditions relevant to silicic volcanism. Contrib.to Mineral. and Petrol. 124, 19-28.

Giordano D., Dingwell D.B. and Romano C. (2001) “Viscosity of a Teide phonolite in the welding interval. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 103, 239-245.

Hess, K.U., Dingwell, D.B., Webb, S.L., (1995) The influence of excess alkalis on the viscosity of a haplogranitic melt. Am. Mineral. 80, 297-304.

Hess, K.U. Dingwell, D.B., (1996) Viscosities of hydrous leucogranitic melts: A non-Arrhenian model. Am. Mineral. 81, 1297-1300.

Holtz, F., Roux, J., Ohlhorst, S., Behrens, H., Shulze, F., (1999) The effects of silica and water on the viscosity of hydrous quartzofeldspathic melts. American Mineralogist 84, 27-36.

Romano, C., Hess, K.U., Mincione, V., Poe, B., Dingwell, D.B., (2001) The viscosities of hydrous XAlSi3O8 (X=Li, Na, K, Ca0.5, Mg0.5) melts. Chemical Geology, in press.

Romano, C., Giordano, D., Papale, P., Mincione, V., Dingwell, D.B., Rosi, M. “Anhydrous and hydrous viscosities of alkaline melts from Vesuvius and Phlegrean Fields “ Submitted to Earth Planet. Sci. Lett.

Schulze, F., Behrens, H., Holtz, F., Roux, J., Johannes, W., (1996) “The influence of H2O on the viscosity of a haplogranitic melt” American Mineralogist 81, 1155-1165.

Whittington, A., Richet, P., Linard, Y., Holtz, F., (2001) The viscosity of hydrous phonolites and trachytes. Chemical geology 174, 1-3 209-223.

PRODOTTI DELLA RICERCA

Pubblicazioni in riviste internazionali

Romano, C., Giordano, D., Papale, P., Mincione, V., Dingwell, D.B., Rosi, M., Anhydrous and hydrous viscosities of alkaline melts from Vesuvius and Phlegrean Fields. Submitted to Earth Planet. Sci. Lett.

Rapporti e presentazioni a convegni

Giordano D., Romano C., Papale P., Hess K.U., Dingwell D.B. “Influence of water on the viscosity of magmas from Vesuvius and Phlegrean Fields volcanic systems”. EMPG Bergamo, 16-19/4/00 Journal of Conference Abstracts

Papale, P., Dingwell, D.B., Romano, C., Rosi, M., Rutheford, M.J. Possible volcanic scenarios at Phlegrean Fields, based on reconstruction and numerical modeling of the 4100 BP Agnano Monte Spina eruption" EGS Marzo 2001.

Romano, C., Giordano, D., Papale, P., Mincione, V., Dingwell, D.B., Rosi, M. "Rheological measurements and modeling of Phlegrean Fields eruptive events" EGS Marzo 2001.

Giordano D., Dingwell D.B, Romano C., Rosi M. “Further progress in phlegrean fields magma rheology”. EGS Marzo 2001.

TASK 2.3 - Studi di petrologia sperimentale

UR PARTECIPANTI: UR1

OBIETTIVI I ANNO

Analisi dei fenocristalli e delle inclusioni fluide nei campioni di Agnano Monte Spina, e esperimenti di equilibrio per tali campioni; determinazione della profondità, temperatura, e contenuto in volatili nella regione pre-eruttiva di accumulo del magma.

RISULTATI I ANNO

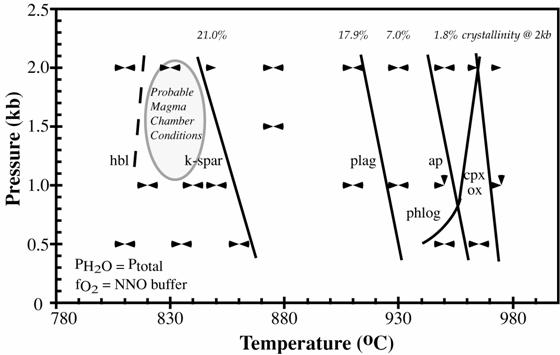

Esperimenti di equilibrio tra le fasi